Piove, filtra poca luce dalle tende, è un tipico pomeriggio d’autunno a Milano. La mia amica Tina versa il thè in tazzine di rara bellezza e mi parla pacatamente, come sempre, mentre mi racconta la storia della zia Antonietta, del suo fascino e della sua eleganza (celebri nella Milano degli anni Trenta e rimasti proverbiali in famiglia), ma anche della sua disperazione per quell’unico figlio maschio rimasto ucciso proprio l’ultimo giorno di guerra. Sì, proprio l’ultimo giorno, mi assicura Tina, perché il figlio della zia Antonietta, Ludovico, morì l’8 settembre 1943 combattendo sull’Aspromonte contro i canadesi, una manciata di ore prima che venisse proclamato via radio l’armistizio tra il Regno d’Italia e gli Alleati. Povera zia Antonietta e povero Ludovico, che destino tragico. E che sfortuna, morire proprio l’ultimo giorno di guerra. Mentre bevo il thè e attraverso il fiume dei ricordi di Tina penso a quest’uomo e a ciò che deve avere rappresentato per la sua famiglia, se dopo più di settant’anni il suo ricordo è ancora così vivo. Alla fine non posso fare a meno di congedarmi dalla mia amica con una promessa: ricostruire, almeno in parte, la vicenda di Ludovico. E quella che segue è (anche) la storia del suo ultimo giorno di vita.

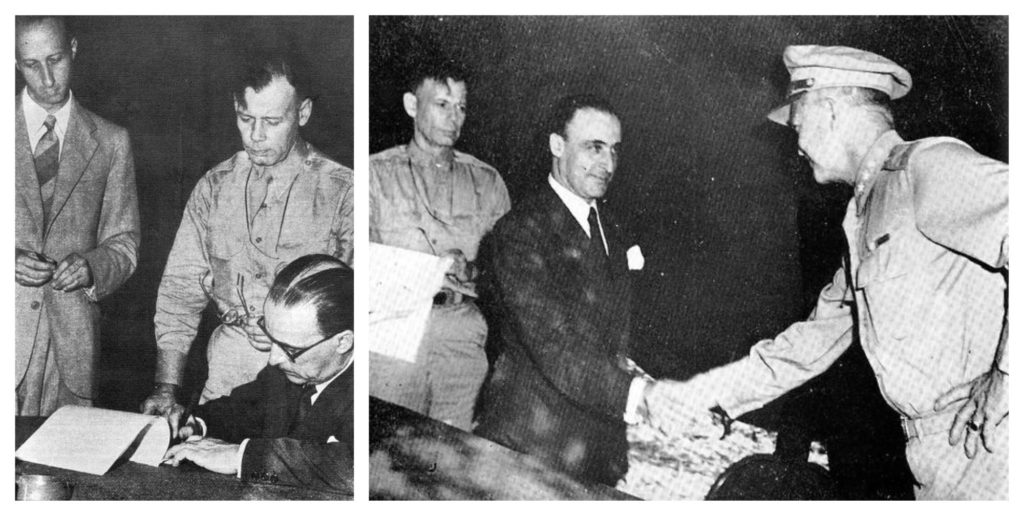

Cassibile (Siracusa) 3 settembre 1943. A sinistra, il generale Giuseppe Castellano sigla l’armistizio per conto di Badoglio. A destra, Castellano stringe la mano a Eisenhower subito la firma.

Ludovico Picolli de Grandi, classe 1910, nel settembre 1943 era capitano di complemento della Divisione “Nembo”, l’unità di paracadutisti del Regio Esercito che letteralmente si sfaldò all’annuncio dell’armistizio, quando ogni singolo componente della Divisione, posto di fronte ai tragici fatti dell’8 settembre, scelse secondo coscienza da quale parte schierarsi: un certo numero di paracadutisti continuò a combattere con i tedeschi contro gli Alleati, nei ranghi della Repubblica Sociale Italiana (RSI), e un altro numero, invece, entrò a far parte del cosiddetto esercito co–belligerante che risalì la Penisola combattendo con gli Alleati contro i tedeschi.[1]

Paracadutisti dell’Aeronautica Militare Repubblicana (R.S.I.) durante un’esercitazione a Venegono Superiore (VA) nel 1943.

Non è detto, quindi, che se fosse sopravvissuto all’8 settembre Ludovico sarebbe tornato vivo dalla campagna d’Italia, come la storiografia anglo–americana si pregia di definire i fatti d’arme che fecero da cornice alla guerra civile che dilaniò l’Italia tra il settembre 1943 e l’aprile 1945 (e oltre).[2] Ma Ludovico non fece in tempo a fare alcuna scelta di campo, né militare né ideologica, perché l’8 settembre 1943, che per molti soldati italiani fu il giorno della vergogna, fu per lui — e per l’intero VIII battaglione del 185º Reggimento di fanteria paracadutisti della Divisione “Nembo” — il giorno del sacrificio supremo e della gloria. Almeno così ammonisce la lapide eretta nel 1995 sull’Aspromonte, nei luoghi dello scontro tra italiani e canadesi, che perentoria afferma:

«Qui sullo Zillastro, epigone di una guerra disastrosa, l’8 settembre 1943, suscitando l’ammirazione ed il rispetto delle preponderanti forze Anglo–Canadesi, i quattrocento paracadutisti dell’VIII Btg. del 185º Rgt. della div. NEMBO, combattendo per l’onore della Patria, si coprirono di gloria».

A questo punto andrebbe ricordato perché Ludovico e gli altri paracadutisti della “Nembo” si trovavano sull’Aspromonte nell’autunno del 1943. E per farlo occorre ricordare che il citato 185º Reggimento di fanteria paracadutisti, in cui Ludovico serviva, aveva fatto parte della 1ª Divisione paracadutisti del Regio Esercito, creata nel settembre 1941 e in seguito denominata 185ª Divisione paracadutisti “Folgore”[3]. Anziché essere inviato in Africa come gli altri reggimenti della “Folgore” (poi annientati a El Alamein), il 185º Reggimento era rimasto in Patria per costituire il nerbo di una nuova divisione paracadutisti, la 184ª Divisione “Nembo”, creata il 1º novembre 1942 con il concorso dei nuovi reggimenti in via di addestramento presso le Scuole di paracadutismo di Tarquinia e di Viterbo[4]. In ragione del più avanzato grado di preparazione, il 185º Reggimento fu il primo reparto della neo–costituita “Nembo” ad essere impiegato in combattimento (a partire dall’aprile 1943 nella zona di Gorizia, per contrastare le infiltrazioni dei partigiani jugoslavi in territorio friulano), mentre il resto della Divisione venne trasferito, nel giugno 1943, in Sardegna, presunto obiettivo della temuta invasione alleata[5].

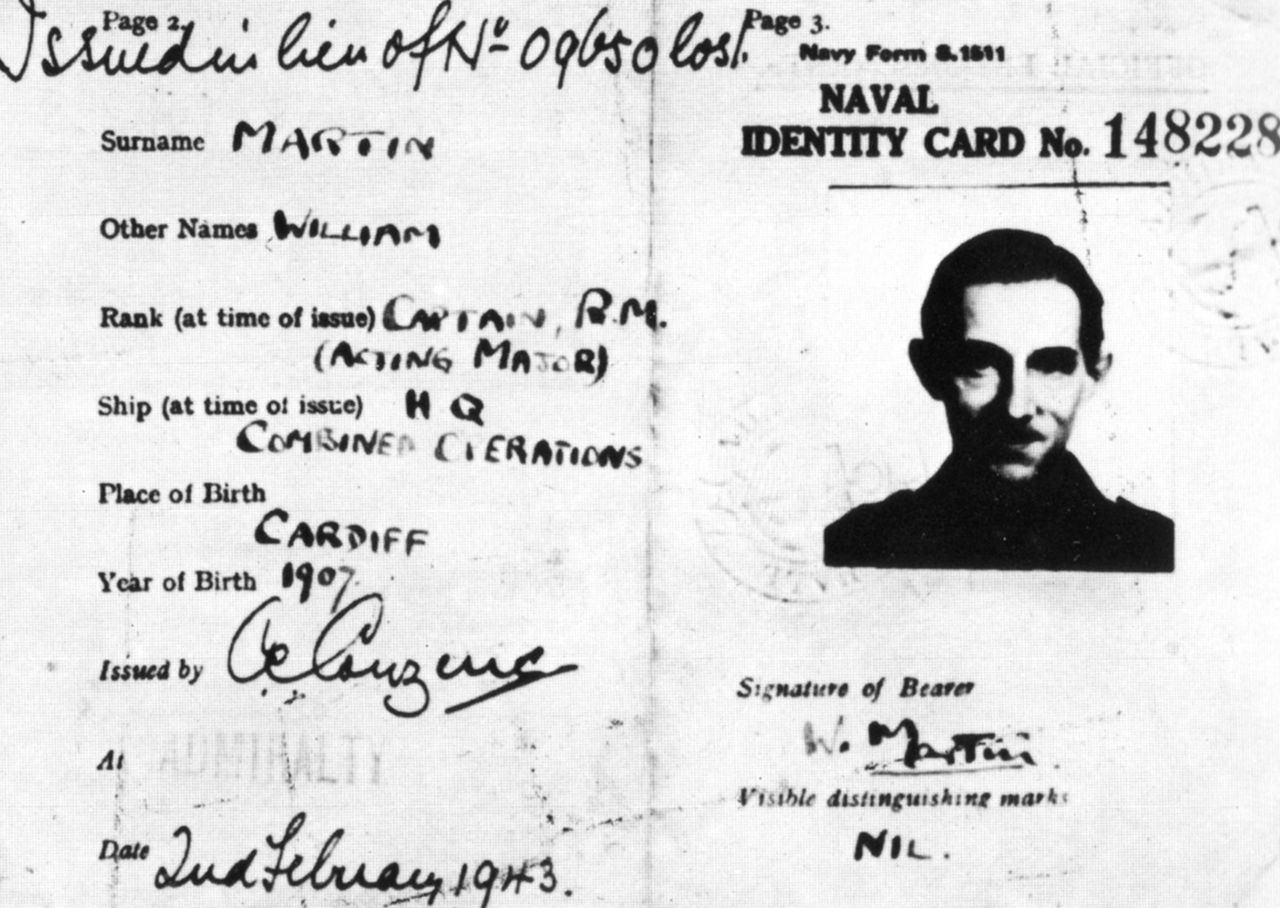

Operazione “mincemeat“: il documento di identità militare del “falso” Maggiore William Martin. Facendo rinvenire sulle spiagge spagnole il cadavere di un falso ufficiale dei Royal Marines (in realtà un senzatetto) munito di falsi documenti e di falsa corrispondenza, l’intelligence britannica era riuscita a convincere il controspionaggio tedesco che lo sbarco nell’Europa del Sud sarebbe avvenuto in Sardegna e in Grecia, anziché in Sicilia.

Lo sbarco in Sicilia, vero obiettivo degli anglo–americani (operazione Husky), colse quindi di sorpresa i comandi italiani, che, nel tentativo di frenare l’avanzata anglo-americana, inviarono nell’isola invasa anche il 185º Reggimento (composto dai battaglioni III, VIII e IX). Con la caduta della Sicilia, avvenuta il 17 agosto, il Reggimento rientrò in Calabria; ma qui fu presto costretto a riprendere contatto con gli Alleati, sbarcati sul continente il 3 settembre (operazione Baytown).

Operazione “Husky”: l’esercito britannico sbarca a Licata il 10 luglio del 1943 (foto: Lt. C.H. Parnall, 1943, Imperial War Museum).

Operazione “Baytown”: gli alleati sbarcano a Reggio Calabria il 3 settembre del 1943 (foto: No. 2 Army Film & Photographic Unit / Imperial War Museum)

In Calabria, i primi scontri tra la “Nembo” e le forze britanniche si verificarono nei pressi del nodo stradale di Gambarie d’Aspromonte, che domina le camionabili verso lo Ionio e il Tirreno, ma la preponderante superiorità numerica del nemico convinse il comando italiano a disimpegnare il 185º Reggimento per riorganizzarlo su una nuova linea difensiva. Così, mentre il III e il IX battaglione iniziarono a ripiegare verso Nord, l’VIII battaglione si schierò di retroguardia nella zona tra Bagaladi e San Lorenzo, per contrastare l’avanzata degli Alleati. Anche stavolta, tuttavia, la sproporzione tra le forze in campo convinse il comando di battaglione a rompere il contatto con il nemico e a iniziare il ripiegamento: alla sera del 7 settembre ciò che restava dell’VIII battaglione raggiunse Piano dello Zillastro, tra Platì e Oppido Mamertina, nel cuore dell’Aspromonte, e qui si accampò per la notte, l’ultima della sua esistenza.

All’alba dell’8 settembre, in una splendida faggeta posta a più di 1 000 metri di altitudine, i 400 paracadutisti italiani sono sorpresi dai soldati canadesi di due diversi reggimenti (il West Nova Scotia e l’Edmonton), che durante la notte, quasi senza rendersene conto, li hanno raggiunti e accerchiati nella loro avanzata verso Nord. Non appena capiscono di essere circondati, i paracadutisti, piuttosto che arrendersi, attaccano al grido «Nembo!» e combattono — nella proporzione di 1 contro 12 — fino all’esaurimento delle munizioni, passando poi al corpo a corpo con pugnali e baionette e imponendosi all’ammirazione dello stesso nemico. Il numero dei caduti italiani non è mai stato accertato: sepolti sul posto, solo cinque corpi furono recuperati nel dopoguerra[6] Tra questi, secondo alcune fonti, anche il corpo del capitano Ludovico Picolli de Grandi, ucciso nel tentativo di liberare il comandante di battaglione catturato dai canadesi nelle prime fasi del combattimento e per questo insignito della medaglia d’argento “alla memoria”[7].

Quella di Piano dello Zillastro è stata l’ultima battaglia combattuta dal Regio Esercito contro le forze anglo–americane durante la seconda guerra mondiale. E dopo di essa, come già ricordato, i paracadutisti italiani prenderanno strade diverse: alcuni continueranno a combattere con i tedeschi nei ranghi della RSI, altri si schiereranno dalla parte degli Alleati. I primi si scontreranno con gli anglo–americani a Lanciano, Ortona, Orsogna (dicembre 1943) e sul fronte di Anzio, fino alle porte di Roma (Castel di Decina, giugno 1944)[8]; i secondi contro i tedeschi a Monte Marrone (marzo 1944) e a Filottrano (luglio 1944), solo per citare i nomi delle battaglie più note. Va infine ricordato che, subito dopo l’8 settembre, alcuni elementi della Divisione “Nembo” di stanza in Calabria diedero vita ad un reparto (denominato “1º Reparto Speciale Autonomo” e, dal marzo 1944, “Squadrone da Ricognizione F”) che svolgerà attività di ricognizione, incursione e sabotaggio per gli anglo–canadesi e che, nella notte del 20 aprile 1945, avrà l’onore di svolgere l’ultima operazione aviotrasportata della seconda guerra mondiale, paracadutandosi dietro le linee tedesche nella zona tra Modena, Ferrara e Mantova (operazione Herring)[9].

Paracadutisti italiani salgono a bordo di un aereo statunitense Douglas C-47 Dakota/Skytrain all’aeroporto di Rosignano per l’operazione “Herring”, 20 aprile 1945.

Crocifisso dello Zillastro (o di Zervò).

A celebrare il sacrificio dell’VIII battaglione del 185º Reggimento di fanteria paracadutisti della Divisione “Nembo” ha provveduto, nel 1951, l’amministrazione comunale di Oppido Mamertina, che fece collocare una croce metallica sul luogo della battaglia. Vent’anni dopo, nel 1971, la stessa amministrazione fece erigere un’altra croce, nei pressi della quale fu posta, nel 1995, la lapide recante l’epigrafe citata in precedenza. Ciò nonostante, e sebbene si svolga ogni anno una cerimonia in ricordo dei paracadutisti caduti, la battaglia di Piano dello Zillastro rimane una delle meno conosciute tra quelle svoltesi in Italia durante la seconda guerra mondiale, evidentemente perché combattuta contro il nemico “sbagliato”, come gli assetti politici e strategici del dopoguerra — e il conseguente allineamento di una parte consistente della storiografia e della pubblicistica europea e atlantica — hanno indotto molti italiani a ritenere.

Ma, forse, la cosa più tragica nella morte di Vico — come lo chiama ancora oggi la mia amica Tina — e degli altri “sacrificati” di Piano dello Zillastro è che il nemico contro cui vollero combattere fino alla morte, l’8 settembre 1943, non era più nemmeno tale, poiché l’armistizio proclamato alla radio dal Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio alle ore 19,45 di quello stesso 8 settembre era stato firmato in Sicilia il 3 settembre, e cioè cinque giorni prima. ∎

Resa di Caserta: il 29 aprile 1945 i delegati tedeschi (a sinistra) sottoscrivono la resa definitiva presso il quartier generale delle forze alleate in Italia, nel palazzo della Reggia dei Borbone a Caserta.

Riproduzione riservata

Note

Il titolo del presente articolo riprende quello di un celebre film di guerra diretto da John Ford, interpretato da Robert Montgomery (che curò anche parte della regia), John Wayne e Donna Reed e distribuito dalla Metro–Goldwin–Mayer a guerra ormai terminata, nel dicembre 1945 (in Italia il film è circolato con un doppio titolo: I sacrificati e I sacrificati di Bataan). Nella finzione cinematografica, uno squadrone di motosiluranti statunitensi di stanza nelle Filippine combatte contro le preponderanti forze giapponesi subendo uno stillicidio continuo di uomini e mezzi, fino all’inevitabile, eroico, annientamento. Il film si ispirava alle reali vicende di guerra del Motor Torpedo Boat Squadron Three, di stanza a Cavite tra il settembre 1941 e l’aprile 1942, il cui comandante fu insignito della Medal of Honor, la più alta decorazione statunitense al valore militare.

- [1]A seguito dell’armistizio, tra le unità della Divisione schierate in Sardegna (dove si trovavano dal giugno 1943) si verificarono gravi disordini e sbandamenti, che furono sedati con difficoltà e che portarono all’arresto di alcuni ufficiali (tra cui il vice comandante della Divisione), oltre che alla destituzione del comandante della Divisione medesima: l’episodio più rilevante fu la diserzione del XII battaglione (comandato dal maggiore Mario Rizzatti), che si unì alla 90 Panzergrenadier–Division tedesca, seguendola prima in Corsica e poi sul continente. Anche tra le unità della Divisione schierate in Calabria (dove si trovavano dal luglio 1943) si verificarono disordini e sbandamenti: il III battaglione, quasi per intero, si unì alle forze tedesche presenti nella zona, ripiegando verso la Campania con la 29 Panzergrenadier–Division (il comandante del III battaglione, capitano Edoardo Sala, in quell’occasione coniò il motto che in seguito avrebbe accomunato tutti i combattenti della RSI: “Per l’Onore d’Italia”). Gli elementi della Divisione “Nembo” schieratisi con i tedeschi — insieme ad alcune compagnie del 10º Reggimento Arditi, agli Arditi Distruttori della Regia Aeronautica (ADRA), ad alcune compagnie della costituenda terza ed ultima Divisione di paracadutisti del Regio Esercito (la Divisione “Ciclone”) — formarono il primo reparto paracadutista della RSI, denominato “Raggruppamento Volontari Paracadutisti Italiani” (in seguito “Raggruppamento paracadutisti “Nembo”), che poi confluirà nei reparti paracadutisti della Aeronautica Nazionale Repubblicana della RSI. Diversamente, le unità della “Nembo” rimaste fedeli al Governo del Re costituirono il “185º Reparto Autonomo Arditi Paracadutisti Nembo”, che venne dapprima incluso nel “1º Raggruppamento motorizzato” e poi riassorbito dalla Divisione, rientrata dalla Sardegna nell’aprile 1944 per essere impiegata sulla Linea Gustav. Pochi mesi più tardi, nel settembre 1944, la Divisione “Nembo” sarà comunque sciolta e parte dei suo elementi confluirà nel “Reggimento fanteria paracadutisti Nembo” inquadrato nel “Gruppo di combattimento Folgore” (che comprendeva anche il “Reggimento Marina San Marco” articolato sui battaglioni “Bafile”, “Grado” e “Caorle”, nonché il “Reggimento artiglieria paracadutisti Folgore”). Per approfondimenti, si rimanda ai volumi editi dall’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito: Il I Raggruppamento motorizzato italiano (1943 — 1944), Roma, 1949; Il Corpo italiano di liberazione (aprile — settembre 1944), Roma, 1971 (II ed.); I Gruppi di combattimento Cremona Friuli Folgore Legnano Mantova Piceno (1944-1945), Roma, 1951.↩

- [2]Che si sia trattato di una guerra civile e fratricida — più che di una guerra di “liberazione” — è confermato dai numerosi e più o meno noti episodi di guerra partigiana, che videro confrontarsi unità regolari e non della RSI (dall’Esercito Nazionale Repubblicano alla Guardia Nazionale Repubblicana alle Brigate Nere) e formazioni partigiane di diversa estrazione politica ed esperienza militare: episodi cui, come molti sanno, dopo il 25 aprile 1945 fecero seguito regolamenti di conti e vendette politiche e personali. Ma forse non tutti sanno che, ancora poche settimane prima della fine della guerra, nel marzo 1945, sul fiume Senio si scontrarono i militi del 1º battaglione bersaglieri d’assalto “Forlì”, composto da giovani fascisti toscani e romagnoli, e i fanti del “Gruppo di combattimento Folgore”: cfr. https://digilander.libero.it/lacorsainfinita/indice/in43.htm#SUD icon [type=”external-link”], consultato nel novembre 2018, nonché Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, I Gruppi di combattimento, cit., pag. 256. Le vicende della stessa Divisione “Nembo” confermano quanto affermato: basti qui ricordare che, nel tentativo di convincere gli elementi del XII battaglione (di cui si è detto alla nota precedente) a restare fedeli al Re, trovò la morte il tenente colonnello Alberto Bechi Luserna, capo di stato maggiore divisionale, ucciso per mano di un altro paracadutista.↩

- [3]Le premesse del paracadutismo militare italiano sono sufficientemente complesse da impedirne la trattazione esaustiva in questa sede (cfr., per approfondimenti, N. Arena, Folgore. Storia del paracadutismo militare italiano

, Roma, 1969). Sinteticamente può dirsi che — dopo alcuni esperimenti condotti in Libia con militari indigeni — nell’ottobre 1939 venne creata a Tarquinia la Regia Scuola Paracadutisti dell’Aeronautica, che licenziò le prime unità dell’Esercito nel luglio 1940. Alcuni elementi di queste unità entrarono in azione il 30 aprile 1941 paracadutandosi sull’isola greca di Cefalonia, senza peraltro incontrare resistenza. Al settembre 1941 la consistenza organica delle unità in questione era ormai tale da permettere la costituzione della 1ª Divisione Paracadutisti, destinata ad essere impiegata nell’ambito della progettata invasione di Malta (operazione C3). Tuttavia, l’evolversi della campagna nordafricana determinò l’annullamento di quest’ultima operazione e il trasferimento in Nord Africa della 1ª Divisione, ribattezzata dapprima (per ragioni di intelligence) 185ª Divisione “Cacciatori d’Africa” e in seguito, nell’agosto del 1942, 185ª Divisione paracadutisti “Folgore”.↩

- [4]Si trattava del 184º Reggimento di fanteria paracadutisti e del 184º Reggimento di artiglieria paracadutisti, costituiti tra l’agosto e il settembre 1942, cui si aggiunse, nel gennaio 1943, il 183º Reggimento di fanteria paracadutisti.↩

- [5]Con l’operazione Mincemeat (letteralmente, “carne trita”) l’intelligence britannica — facendo rinvenire sulle spiagge spagnole il cadavere di un falso ufficiale dei Royal Marines munito di falsi documenti e di falsa corrispondenza — era riuscita a convincere il controspionaggio tedesco che lo sbarco nell’Europa del Sud sarebbe avvenuto in Sardegna e in Grecia: la vicenda, descritta dallo stesso ideatore del piano (Ewen Montagu) in un libro del 1954 dal titolo The man who never was, ispirò nel 1956 il film omonimo diretto da Ronald Neame e interpretato da Clifton Webb.↩

- [6]Secondo C. Sframeli, “L’ultima battaglia della Divisione Nembo: fedeltà nel sacrificio” , in Strettoweb.com del 12 settembre 2013, qualche tempo dopo gli scontri il parroco di Platì fu chiamato a benedire la faggeta denominata “Mastrogianni”, perché un impresario boschivo, procedendo al taglio di quei faggi, aveva rinvenuto diversi resti umani.↩

- [7]A onor del vero, la motivazione della decorazione al valore (inizialmente, nel 1945, una medaglia di bronzo, commutata nel 1949 in medaglia di argento) non fa menzione del tentativo ricordato. Del resto, contrariamente a quanto affermano alcune fonti, tradizione famigliare vuole che al Cimitero Monumentale di Milano si trovi solo il cenotafio di Ludovico, il cui corpo non sarebbe stato mai ritrovato, né tanto meno consegnato alla famiglia. Per fugare ogni dubbio in proposito, l’autore si riserva di svolgere le necessarie ricerche presso l’archivio del Cimitero Monumentale.↩

- [8]Negli scontri di Castel di Decina trovò la morte, il 4 giugno 1944, il maggiore Mario Rizzatti, comandante di quel XII battaglione che, come detto alla nota 2, dalla Sardegna aveva seguito i tedeschi in Corsica e poi sul continente. Alla memoria di Rizzatti, caduto eroicamente mentre attaccava un carro armato Sherman armato soltanto di mitra e bombe a mano, la RSI conferì la medaglia d’oro al valore militare alla memoria.↩

- [9]In proposito si veda Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, I Gruppi di combattimento, cit., pag. 304 e ss. A dar vita al 1º Reparto Speciale Autonomo furono un pugno di paracadutisti del III battaglione (quello citato alla nota 1, che quasi per interno passò dalla parte dei tedeschi) al comando del capitano Carlo Francesco Gay, grazie anche all’intuizione e ai buoni uffici di un ufficiale inglese di origine italiana, il capitano Casimiro “Kim” Tomasi Isolani (1917-2004), distaccato presso la 1ª Divisione canadese. Tomasi Isolani, infatti, dopo un primo incontro con i paracadutisti comandati da Gay, li convinse ad entrare a far parte del gruppo esplorante della 1ª Divisione canadese, indipendentemente dagli accordi armistiziali e prescindendo da ogni considerazione di ordine politico: cfr. https://digilander.libero.it/lacorsainfinita/indice/in43.htm#SUD ” , consultato nel novembre 2018). Successivamente, nel novembre 1943, il Reparto passò alle dipendenze del XIII Corpo inglese. Per completezza, va ricordato che all’operazione Herring partecipò anche la “Centuria di Paracadutisti del Reggimento Nembo”, un reparto composto da volontari provenienti dal “Reggimento fanteria paracadutisti Nembo” del “Gruppo di combattimento Folgore” citato alla nota 1.↩