Deriva dal tedesco Diktat, propriamente “dettato” (che infatti significa anche precetto, norma[1]), a sua volta dal latino dictatus, participio passato di dictare, “prescrivere”: il Dictatus Papae fu infatti un documento redatto nel 1075 circa dal papa Gregorio VIII, nel quale si enunciavano unilateralmente i poteri attribuiti al Pontefice e si rivendicava la superiorità dell’istituto pontificio su tutti i sovrani laici, imperatore incluso. Nel XIX secolo fu utilizzato il termine Diktat in riferimento alla “Pace di Tilsit” del 1807, siglata da Napoleone con lo zar Alessandro I di Russia (7 luglio) con il re Federico Guglielmo III di Prussia (9 luglio):

da Staats- und Gesellschafts-Lexikon. Berlino, 1866.

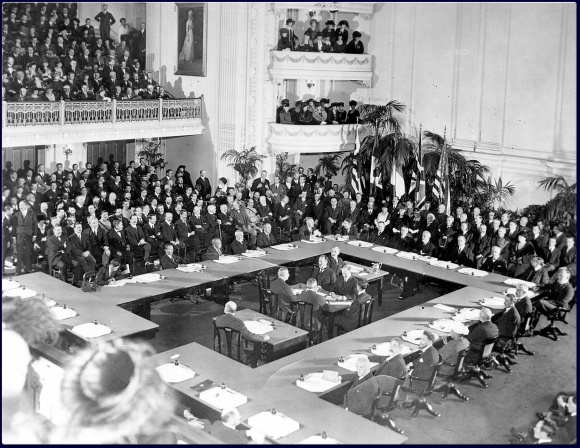

Pace di Tilsit: il 7 luglio 1807 Napoleone riceve lo Zar Alessandro I su un pontone galleggiante firmato su un pontone galleggiante nel mezzo del fiume Nemunas, che segnava la linea di demarcazione tra le zone di influenza francese e russa (dipinto di Adolphe Rohen, 1807).

La pace di Tilsit impose infatti dure condizioni alla Prussia, la quale dovette rinunciare ad ampie porzioni del proprio territorio a favore del Regno di Vestfalia e al Ducato di Varsavia, neocostituiti stati–vassallo di Napoleone; cedere Cottbus alla Sassonia e Białystok all Russia, aderire al “blocco continentale” ossia una sorta di embargo imposto dalla Francia alle navi britanniche in tutti i porti di influenza francese; limitare l’organico del proprio esercito.

La parola diktat fu poi utilizzata anche dalla stampa straniera, dapprima in riferimento alle condizioni umilianti imposte dai trattati di pace alla Germania, ma anche ad altri paesi visto che le condizioni non soddisfarono appieno nessuna delle parti firmatarie (in Italia si parlò di “vittoria mutilata”, espressione coniata da Gabriele d’Annunzio); in seguito in senso generico per indicare una imposizione vessatoria imposta unilateralmente sul modello di Versailles. Il termine diktat è attestato dal 1933 in inglese (Douglas Harper, op. cit.) e dal 1936 in francese (Ortolang, op. cit.).

Nel linguaggio giornalistico italiano entrò definitivamente alla fine della seconda guerra mondiale, dove per lo stesso motivo fu definito diktat il trattato imposto dai vincitori all’Italia sconfitta, fissandone definitamente l’accezione negativa:

Pagheremo 100 milioni di dollari alla Russia con: macchinari, navi, beni italiani all’estero e consegna di merci fra tre anni. […] Le decisioni dei quattro frattanto suscitano commenti non sempre benevoli per gli uomini che si sono assunti la responsabilità del «diktat» nei confronti dell’Italia.

“Il 29 luglio, conferenza della pace”. in La Stampa, 5 luglio 1946.

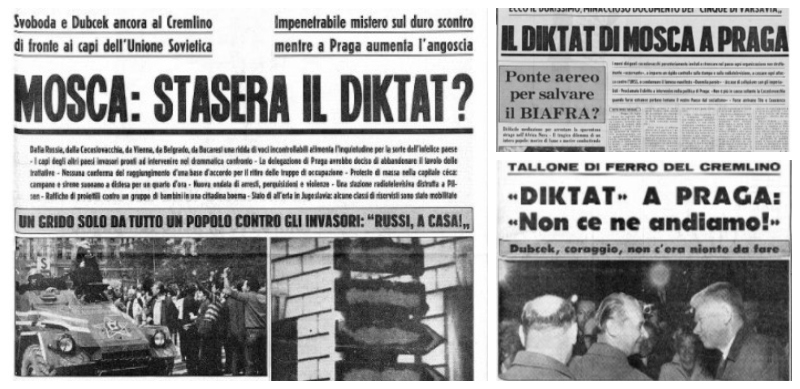

L’uso della parola diktat si diffuse ulteriormente in italiano durante i successivi anni della guerra fredda, per definire i rigidi ordini imposti dal Politburo di Mosca ai paesi satelliti dell’Unione Sovietica:

Tito risponde “no„ al diktat di Mosca

Corriere d’Informazione, 12 maggio 1958. Pag. 1.

La parola “Diktat” nei titoli del Corriere d’Informazione del 1968 in relazione ai fatti della Primavera di Praga: «Mosca: stasera il diktat?» (26 agosto); «Il diktat di Mosca a Praga» (18 luglio); «DIKTAT!» A PRAGA: «Non ce ne andiamo!» (5 ottobre).

Il termine diktat è tuttora utilizzato dalla stampa nei campi più disparati, che vanno dall’economia («Banche: no al diktat sul costo del denaro» Corriere dell’economia e della finanza, 15 maggio 1977) allo sport («Napoli–Genoa il diktat di Sarri» Corriere della Sera, 10 febbraio 2017) con il significato di “ordine perentorio”, “condizione non negoziabile” che presuppone un aut aut, sempre con connotazione negativa.

Il diktat leghista contro la biblioteca

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 123. ISBN 88–08–08878–2

- “diktat” in Enciclopedia Online. Roma: Treccani. Web.

“diktat” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

“diktat” in Ortolang, Centre National de Ressources Textuelles and Lexicales (CNRTL)

“Diktat” in Langenscheidt. Web.

- “Perché diciamo diktat” Il Post. 15 dicembre 2014. Web.