- abitante di Cerreto di Spoleto, in Umbria.

- venditore ambulante; in senso spregiativo dulcamara, imbonitore, ciarlatano,[1] medicastro da fiera,[2] saltimbanco.[2] («…un cerretano avido di guadagni, con l’animo vuoto del prezioso balsamo dell’onestà» A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) cap. 44.)

Cerretano è il nome ed aggettivo etnico degli abitanti di Cerretto di Spoleto (formato con il suffisso -ano, dal latino -anus) il cui nome deriva dalle circostanti foreste di cerri (Quercus cerris L.) e dal’antica appartenenza al territorio governato dai Duchi di Spoleto.

Cerreto e i “ciarlatani”

Cerreto di Spoleto: chiesa di San Nicola e monumento al ciarlatano (LigaDue / CC BY-SA 4.0 / Commons).

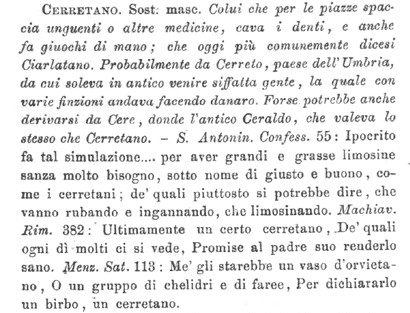

Scrive infatti il Vocabolario degli Accademici della Crusca, nella 5ª edizione (1843 – 1923) che il cerretano è «colui che per le piazze spaccia unguenti o altre medicine, cava i denti, a anche fa giuochi di mano; che oggi più comunemente dicesi Ciarlatano. Probabilmente da Ceretto, paese dell’Umbria da quali soleva in antico siffatta gente, la quale con varie finzioni andava facendo danaro»[5] (simile genesi potrebbe aver avuto il napoletano →giargianese, “straniero” e “imbroglione”, da Viggiano in Basilicata).

Definizione di cerretano nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, 5ª edizione (vol 2 pag. 777).

Cerretano in tale accezione compare già nel 1477 ne Il confessionale di Sant’Agostino di Antonino Pierozzi, noto anche come sant’Antonino da Firenze (citato anche nella summenzionata 5ª edizione della Crusca):

…come i cerretani, de’ quali piuttosto si potrebbe dire, che vanno rubando e ingannando, che limosinando.

Il vocabolo si trova nel Vocabolario degli Accademici della Crusca sin dalla prima edizione del 1612, nella definizione di ciurmadore:

Diciamo anche, ciurmadore, a ogni cantambanco, e cerretano, che vende sue bagattelle, senza propriamente ciurmare.[6]

Dalla 3ª edizione del 1691 cerretano comprare anche nella definizione di zingano, “incantatore”[7] (voce “imparentata” con il più comune zingaro[8]).

E se non fosse Cerreto?

…i riferimenti a Cerreto di Spoleto (nell’Umbria) sono così antichi e circostanziati da non potersi trascurareBruno Migliorini

Esistono altre ipotesi che prevedono una diversa origine, non collegata al toponimo di Cerreto di Spoleto. Una di queste, riportata dalla stessa Crusca,[5] fa derivare cerretano da un altro toponimo: l’antico Cere (oggi Cerveteri) da cui forse anche ceraldo, che in epoca antica significava infatti imbroglione, imbonitore, stregone, incantatore. Luigi Pulci (1432 – 1484) nel Vocabulista scrive che in Toscana si designavano col nome di ceraldi quelli che dicevano di essere «della casa di San Pagolo»,[9] ossia discendenti di San Paolo, cui l’Apostolo avrebbe concesso facoltà stregonesche. Nel Nuovo vocabolario italiano–siciliano e siciliano–italiano di Sebastiano Macaluso-Storaci stampato a Siracusa nel 1875, troviamo infatti alla voce sicula ciaraulu, indicante una antica figura di guaritore ed incantatore di serpenti, che «così chiamansi certi cerrettani che maneggiano con familiarità un serpente; essi si vantano protetti da S. Paolo e fan gli indovini».[10]

Secondo Hermann Rönsch (1821 – 1888), teologo e linguista tedesco che si dedicò principalmente allo studio scientifico della Vulgata (la Bibbia in Latino), cerretano potrebbe derivare dal latino CERRÍTUS, “insensato”, del quale ipotizza una forma CERRITANEUS;[11] mentre il Painigiani nel Vocabolario Etimologico del 1907 prende in considerazione anche la possibilità, «da non doversi trascurare», che derivi invece dal latino GERRÆ, “ciarle” (dalla stessa radice GAR, “strillare”, “emetter un suono” da cui anche garrìre) da cui GERRONES, “ciarloni”, che potrebbe aver dato origine ad una forma GERRETANUS.[11] Si è proposto anche un etimo turco (K. H. Menges, 1948–49) o addirittura dal bizantino (H. e R. Kahane, 1951–52).[2]

Tuttavia, secondo Bruno Migliorini (1896 – 1975), fondatore di Lingua Nostra e presidente della Crusca dal 1949 al 1963, i «riferimenti a Cerreto di Spoleto (nell’Umbria) sono così antichi e circostanziati da non potersi trascurare».[2]

- [1]Treccani (op. cit.)↩

- [2]Bruno Migliorini (op. cit.)↩

- [3]Treccani (op. cit.)↩

- [4]“Ciarlatano” in Vocabolario online. Treccani. Web.↩

- [5]Crusca, 5ª ed. (op. cit.)↩

- [6]Crusca, 1ª ed. (op. cit.)↩

- [7]Crusca, 3ª ed. (op. cit.)↩

- [8]“zingano” in Pianigiani, 1907 (op. cit.)↩

- [9]Rizza S. in Prospettive Siracusa (1993, op. cit.) a sua volta da una nota di Bruno Migliorini in Italia Nostra, 1968.↩

- [10]Rizza S. in Prospettive Siracusa (1993, op. cit.)↩

- [11]Pianigiani, 1907 (op. cit.)↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 87-88. ISBN 88–08–08878–2

- “cerretano” in Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1ª Ed. 1612. Pag. 187

- “zingano” in Vocabolario degli Accademici della Crusca, 3ª Ed. Firenze, 1691. Vol. III, pag. 1828.

- “cerretano” in Vocabolario degli Accademici della Crusca, 5ª Ed. vol II, pag. 777.

- Pianigiani, Ottorino “cerretano” Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, 1907. <etimo.it>

- Migliorini, Bruno “I cerretani e Cerreto” in Romance Philologhy, vol. 7 nº 1 (agosto 1953). pagg. 60–64. (su Jstor )

- “cerretano” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- Rizza, Sebastiano “L’antico mestiere del «ciaraulu»” in Prospettive Siracusa (periodico della Camera di Commercio di Siracusa) nº 4, maggio 1993. (PDF )

Foto in alto: Cerreto di Spoleto (di LigaDue – Opera propria, CC BY-SA 4.0 Commons)