I – Grand Union flag (1776 – 1777).

Oltre che sulle navi la Grand Union sventolò anche su Prospect Hill a Sommerville (Massachusetts) nelle vicinanze del quartier generale di George Washington, comandante in capo dell’esercito continentale, in modo che fosse visibile a miglia di distanza. Il tentativo di dialogo con Londra non riuscì, per cui le colonie decisero di recidere i legami con la corona votando per l’indipendenza il 2 luglio 1776. Perché allora l’Independence Day è il 4? La mozione a favore dell’indipendenza fu approvata il 2 luglio ma le divergenze di opinioni, sul riferimento alla schiavitù,[4] prolungarono di due giorni l’approvazione della dichiarazione scritta da Thomas Jefferson. Con buona pace del padre fondatore John Adams convinto, in una lettera scritta alla moglie, che il 2 luglio sarebbe stato festeggiato grandemente dalle generazioni successive da un capo all’altro d’America: sui festeggiamenti aveva ragione, non sulla data che è diventata invece quella della dichiarazione. Il 4 Luglio sarà nel destino di John Adams come di Thomas Jefferson morti entrambi, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, il 4 luglio 1826 nel cinquantenario della dichiarazione. Con il Trattato di Parigi del 3 Settembre 1783 la Gran Bretagna riconobbe l’indipendenza delle tredici colonie. La Red Ensign però non abbandonò del tutto il Nord America, restando la bandiera ufficiale del Canada fino al 1965.[5]

La prima Stars and Stripes

Undici mesi dopo la dichiarazione d’indipendenza, per la precisione il 14 giugno 1777, il Congresso approvò la nuova bandiera nazionale stabilendo: «e che la bandiera dei tredici Stati Uniti sia tredici strisce, rosse e bianche alternate; che l’unione sia tredici stelle, bianche in campo blu, a rappresentare una nuova costellazione». Una bella retorica se non fosse che non chiariva forma e disposizione delle stelle, e taceva del tutto sulle proporzioni. In ogni caso la prima bandiera a stelle e strisce, per gli americani la prima stars and stripes, era nata ma di chi sia l’idea resta non del tutto chiarito. I libri di storia delle scuole elementari americane però non hanno dubbi, e nemmeno il sito dell’ambasciata USA nel Regno Unito:[6] il merito viene dato a una sarta di Philadelphia di nome Elizabeth Phoebe Griscom Ross ( 1752 – 1836) meglio nota come “Betsy” Ross.

1 – Sewing the American Flag, illustrazione dal Tacoma Times del 14 giugno 1904.

Nata nel 1752 a Gloucester City, New Jersey,[7] in una famiglia quacchera sposò il protestante John Ross, il cui zio George Ross comparirà tra i firmatari della dichiarazione d’indipendenza. Il suo matrimonio le costò l’espulsione dalla comunità quacchera[8] ma in compenso frequentò con il marito la Christ Church di Philadelphia, insieme a George Washington e altri esponenti del Congresso Continentale. La rivoluzione la rese vedova una prima volta nel 1776, si risposò con Joseph Ashburn nel 1777 ma anche lui diede la vita per la causa morendo prigioniero di guerra in Inghilterra nel 1782. L’anno dopo sposò infine John Claypoole compagno di prigionia del secondo marito; ebbe sette figli, fornì bandiere per la marina della Pennsylvania e morì nel 1836 all’età di 84 anni. Stando all’aneddoto fu lei a essere incaricata, nel giugno del 1776, di produrre la nuova bandiera e a suggerire a George Washington di adottare le stelle a cinque punte, anziché sei come da progetto, in quanto più facili da disegnare e cucire.

La storia di Betsy Ross fu resa nota dal nipote William J. Canby nel 1870, ovvero 94 anni dopo i fatti e soprattutto poco dopo la guerra civile. Con un sentimento nazionale da ricostruire, con la bandiera diventata oggetto di culto popolare, con le celebrazioni in vista per il primo centenario dell’unione, la storia di Betsy suona dubbia per il tempismo con cui è emersa e altre incongruenze.[9] In quel contesto di fervore verso la bandiera l’aneddoto di Canby fece presa sull’opinione pubblica e nel 1892 grazie a Charles H. Weisgerber e al suo dipinto Birth of Our Nation’s Flag, che raffigura Betsy presentare la nuova bandiera a George Washington, entrò definitivamente nell’immaginario collettivo statunitense. Il dipinto esposto alla Fiera mondiale Colombiana di Chicago del 1893, organizzata per celebrare l’anniversario dei quattrocento anni dalla scoperta dell’America, ebbe tanto successo che le persone facevano la fila pur di vederlo. Il mito di Betsy Ross resiste tuttora e la sua casa a Philadelphia, anche se pure in questo caso prove storiche che fosse davvero quella in cui abitava non ce ne sono, è una delle attrazioni turistiche più note della città.[10]

2 – The birth of our nation’s flag di Charles H. Weisgerber: Betsy Ross mostra la prima bandiera degli Stati Uniti (la Betsy Flag) al generale George Washington, seduto sulla destra con Robert Morris, dietro di loro in piedi George Ross.

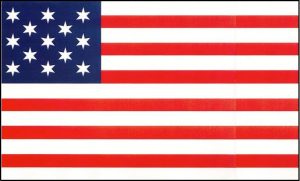

II – La “Betsy flag”, considerata la prima bandiera degli Stati Uniti.

III – La variante del 3º Maryland, nota anche come “Cowpens flag”.[11]

Va precisato tuttavia che non vi sono prove certe che questa versione della bandiera abbia realmente partecipato a Cowpens; uno storico vessillo di questo reggimento è conservato presso gli archivi della State House del Maryland ma dalle analisi risale all’Ottocento.[12] Il noto amore popolare per la Betsy Flag ha spinto gli autori del film a preferirla a quella del 3º Maryland, anche se quest’ultima da un punto di vista storico è leggermente più vicina ai fatti.[13] La bandiera del 3º Maryland può in compenso rifarsi comparendo nel quadro The Spirit of 1776 di A.Willard del 1875 (fig. 3), ma anche qui il fine patriottico ha avuto la meglio sulla verità storica: nel 1776 la bandiera era ancora la Grand Union con l’Union Jack nel cantone. Stesso discorso per il dipinto Washington crossing the Delaware di E. Leutze del 1851 (fig. 4), ispirato all’evento del 25-26 dicembre 1776[14], e per il quadro General George Washington at Trenton di J. Trumbull del 1792 (riferito all’evento del gennaio 1777).

3 – The Spirit of 1776, dipinto di Archibald Willard, una delle più famose immagini della guerra d’indipendenza americana.

4 – Washington Crossing the Delaware (“Washington che attraversa il fiume Delaware”[14]), dipinto di Emanuel Gottlieb Leutze (1851).

5 – The East India Company’s ship Bridgewater successfully defending her cargo from an attack by the American privateer Hampden on her way from St. Helena to England on 8th March 1779, Francis Holman (1179). Il dipinto mostra la nave britannica Bridgewater (a destra) di ritorno da S. Elena difendersi da un attacco della nave corsara americana Hampden (a sinistra) che espone la bandiera a stelle e strisce.[17]

5.1 – Dettaglio della bandiera americana a poppa della nave Hampden: è la bandiera di Hopkinson nella versione navale (fig. VI).

Un po’ di confusione? Sì è inevitabile. Se può consolare in confusione andarono persino Benjamin Franklin e John Adams. Nel descrivere nel 1778 la bandiera all’ambasciatore americano presso il Regno di Napoli, in modo che all’occorrenza le navi fossero riconosciute e non trattate come pirati, i due padri fondatori scrissero: «È con piacere che comunichiamo a vostra eccellenza che la bandiera degli Stati Uniti consiste di tredici strisce, alternativamente rosse, bianche e blu. Un piccolo rettangolo all’angolo superiore, accanto all’asta, consiste in un campo blu con tredici stelle bianche, a rappresentare una nuova costellazione». Questa forma della bandiera è nota come Serapis Flag (fig. IV), perché nel 1779 il capitano americano John Paul Jones catturò la nave britannica Serapis perdendo la sua, la Bonhomme Richard, nello scontro. Dovendo attraccare in Olanda per le riparazioni, e dovendo fornire una bandiera riconosciuta per non essere arrestato con l’accusa di pirateria come chiesto dagli inglesi, il capitano Jones fornì una descrizione della bandiera con le strisce rosse, bianche e blu. In memoria di quell’evento nello stemma del cacciatorpediniere USS John Paul Jones è rappresentata la Serapis Flag (fig. 6).

IV – La “Serapis Flag”, aka “John Paul Jones flag”.

6 – stemma della cacciatrpediniere lanciamissili USS John Paul Jones (DDG-53): la bandiera americana sulla sinistra è la “serapis flag”.

V – La bandiera a 13 stelle di Francis Hopkinson: presenta 13 striscie bianche e rosse di cui la prima e l’ultima bianche, le stelle sono a 6 punte.

VI – La bandiera a 13 stelle di Francis Hopkinson nella versione per la marina militare: ha i colori delle strisce invertiti rispetto a quella nazionale (la prima e l’ultima rosse).

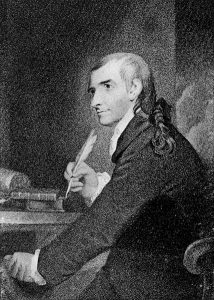

7 – Francis Hopkinson (1737 – 1791).

L’iter andò avanti e il Consiglio del Tesoro spiegò al Congresso che Hopkinson non fu l’unico consultato per il disegno della bandiera, pertanto non poteva reclamare l’intero importo (nel frattempo su richiesta del Tesoro Hopkinson riformulò la richiesta con fattura dettagliata) e inoltre per costoro un uomo dalle facoltà economiche come Hopkinson poteva anche farlo gratuitamente in nome della Repubblica. Dal punto di vista storico è quindi Hopkinson l’autore, insieme ad altri, della prima bandiera nazionale ma non ci si può meravigliare che, nel cuore degli americani, la storia di Betsy Ross abbia molto più fascino e presa. Resta ancora una domanda: ma perché proprio le stelle nel cantone? Anche in questo caso nessuno lo sa. Le teorie vanno dalla bandiera di comando di George Washington, tredici stelle su campo blu, all’astronomo John Winthrop che avrebbe contribuito al disegno della bandiera, al concetto di “firmamento di nazioni sovrane” espresso dal segretario del Congresso Charles Thomson.

La bandiera adorna di stelle

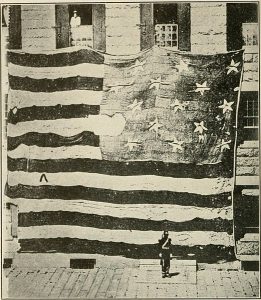

VII – versione a 15 stelle e 15 strisce (1795 – 1818) nota come “Star-Spangled Banner” (bandiera adorna di stelle).

A differenza di Betsy su Mary Pickersgill (1776 – 1857) non vi sono dubbi. Nata l’anno della dichiarazione d’indipendenza cucì nel 1813 la Star Spangled Banner (la bandiera adorna di stelle); non poteva saperlo ma la “sua” bandiera avrebbe pochi mesi dopo ispirato il futuro inno nazionale americano. Ne fabbricò due[18] una grande circa dodici metri per nove, l’altra circa sette per cinque, su commissione di Fort McHenry a Baltimora (Maryland) e per riuscire a cucire cotanta stoffa dovette ricorrere all’aiuto di tutta la sua famiglia.

8 – La bandiera di Fort McHenry del 1814, esposta nel cantiere navale della US Navy di Boston nel 1873.

Commosso da quella vista Scott Key scrisse di getto la canzone La difesa di Fort McHenry, in onore di quel vessillo che pur danneggiato dai bombardamenti era ancora al suo posto:

What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming,

“Di’, puoi vedere alle prime luci dell’alba

ciò che abbiamo salutato fieri all’ultimo raggio del crepuscolo,

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight

O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming?

Le cui larghe strisce e brillanti stelle, nella battaglia pericolosa,

sui bastioni che sorvegliavamo, sventolavano valorosamente?

And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air,

Gave proof through the night that our flag was still there,

E il bagliore rosso dei razzi e le bombe che esplodevano in aria

hanno dato prova, nella notte, che il nostro vessillo era ancora là.

O say does that star-spangled banner yet wave

O’er the land of the free and the home of the brave?”

Di’ dunque, sventola ancora la nostra bandiera adorna di stelle

sulla terra dei liberi e la patria dei coraggiosi?”

Tornato a Baltimora Scott Key completò la sua opera con altre strofe e fu pubblicata su diversi giornali della costa orientale. Vien da dire “purtroppo” la completò, dato che da schiavista convinto Scott si lasciò andare nelle ultime strofe contro gli schiavi e i mercenari utilizzati dagli inglesi. Fin dalla prima pubblicazione[21] sui giornali a noi nota, Scott Key aveva precisato che i suoi versi dovevano essere cantati sulla melodia di To Anacreon in Heaven, che aveva già utilizzato per un’altra sua canzone dal titolo When the Warrior Returns del 1805.[22] Adattata la melodia al testo, al momento di pubblicare la canzone completa dello spartito musicale il titolo cambiò in Star Spangled Banner. Curiosamente però, non si sa se Scott Key lo sapesse o meno, la melodia scelta era opera dell’inglese John Stafford Smith. To Anacreon in Heaven era infatti l’inno costituzionale dell’Anacreontic Society,[23] un club musicale per soli gentlemen di Londra, ed era nota negli Stati Uniti tramite la sua parodia utilizzata per una canzone in sostegno di John Adams[24] dal titolo “Adams and Liberty”. In questo club londinese si beveva molto e si cantava altrettanto, era infatti dedicato «al brio, all’armonia e al dio del vino», e questo ha dato origine al mito che fosse una drinking song ovvero una canzone da pub. La melodia era sì l’inno di un club canterino e goliardico ma pur sempre culturale, ponendo il suo inno a un livello più alto delle drinking song; non va quindi confuso con il nostro bevilo tutto per intenderci. Gli americani tra l’altro non sono stati i soli, la stessa melodia aveva fatto da base all’inno nazionale del Granducato di Lussemburgo tra il 1839 e il 1864. Ad ogni modo, la canzone patriottica di Scott Key ebbe molto successo: un successo popolare che continuò a crescere insieme al sentimento della bandiera, rinforzandosi a vicenda, finendo per soppiantare l’inno ufficioso degli Stati Uniti che era Hail Columbia del 1798 (oggi ancora in uso come inno del vice presidente), il cui testo era opera di Joseph Hopkinson figlio del di cui sopra Francis. Nel 1889 Star Spangled Banner divenne inno della U.S. Navy, nel 1916 il presidente Wilson ordinò che fosse eseguita a ogni evento militare, ed infine nel 1931 il Congresso rese legalmente la canzone, limitata alla prima strofa,[25] inno ufficiale degli Stati Uniti.

Tornando invece alla bandiera di Fort McHenry è conservata, in una camera ad ambiente controllato, presso il Museo nazionale di storia americana di Washington; a Baltimora la casa di Mary Pickersgill è diventata un museo dal nome “Star-Spangled Banner Flag House”.

Un cambiamento continuo

Il 4 aprile 1818 un nuovo atto del Congresso stabilì che le strisce sarebbero tornate a essere definitivamente tredici, mentre le stelle dovevano essere una per ogni stato; inoltre stabiliva che la modifica alla bandiera sarebbe avvenuta il 4 luglio successivo all’adesione di un nuovo stato. Il 4 luglio 1818 furono aggiunte cinque stelle in quanto gli Stati erano diventati venti, disposte in quattro file da 5.

VIII – versione a 21 stelle e 13 strisce (1819 – 1820).

9 – Fourth of July Celebration in Centre Square, Philadelphia, 1819 di John Lewis Krimmel (1819),

IX – versione a 24 stelle (1822 – 1836) nota come “Old Glory”.

Fu così che la bandiera accompagnò il capitano Driver su e giù per i mari per tredici anni in diverse avventure, tra cui anche il recupero di alcuni superstiti del HMS Bounty. Lasciata la marina dopo la perdita della prima moglie, Driver tornò nel Tennessee, si risposò, ebbe molti figli e prese l’abitudine di far sventolare la Old Glory sulla sua casa durante le festività. La guerra civile lacerò la sua famiglia, alcuni dei suoi figli si arruolarono nell’esercito sudista e per Driver, fervente unionista, fu un dramma. Subito dopo la secessione il governatore Isham G. Harris mandò un comitato a casa Driver per chiedere la consegna della bandiera unionista, ma come anche altri tentativi successivi, furono tutti respinti dall’ex capitano. Driver per sicurezza, dato l’infuriare della guerra, cucì la bandiera in una coperta e la nascose. Nel 1862 Nashville fu occupata dalle truppe unioniste del Sesto Ohio e Driver si recò di persona per chiedere di parlare con chi era al comando; insistette ma alla fine parlò con il generale William Nelson e davanti alle truppe lacerò la coperta per estrarre la bandiera e raccontare cosa aveva fatto per proteggerla. Il generale ordinò che la Old Glory fosse issata sull’asta della bandiera dello stato del Tennessee, tra le ovazioni dei soldati. Driver fu nominato provost marshal per la città di Nashville e lavorò negli ospedali fino alla fine della guerra. Alla sua morte sorse una disputa familiare tra sua figlia e sua nipote su chi delle due avesse avuto in eredità la Old Glory originale. Lo Smithsonian Institute le possiede entrambe ma reputa quella della figlia la vera Old Glory che è esposta, come la Star Spangled Banner, al Museo nazionale di storia americana di Washington. Oggi Old Glory è il benevolo nomignolo con cui ogni cittadino statunitense chiama la bandiera nazionale.

Oltre al nomignolo la bandiera è oggetto anche di un giuramento. Nel 1892 Francis Bellamy, ministro della chiesa battista e autore per una rivista, scrisse il Pledge of Allegiance, come programma per le scuole in occasione della cerimonia di apertura della Fiera mondiale Colombiana di Chicago. Il testo è un giuramento di fedeltà alla bandiera e alla repubblica americana ed è recitato tuttora, ma ci si può rifiutare, dai bambini a scuola. Bellamy fu anche un sostenitore dell’istituzionalizzazione del Columbus Day.

X – versione a 48 stelle (1912 – 1959) con cui gli Stati Uniti combatterono le guerre mondiali.

10 – Marines statunitensi innalzano la bandiera a 48 stelle sopra il monte Suribachi il 23 febbraio 1945, durante la battaglia di Iwo Jima. La foto di Joe Rosenthal, nota come Raising the Flag on Iwo Jima, divenne una delle più iconiche immagini della seconda guerra mondiale.

XI – versione a 49 stelle, rimasta in vigore per solo un anno: dal 4 luglio 1959 al 4 luglio 1960.

XII – versione a 50 stelle, in vigore dal 4 luglio 1960.

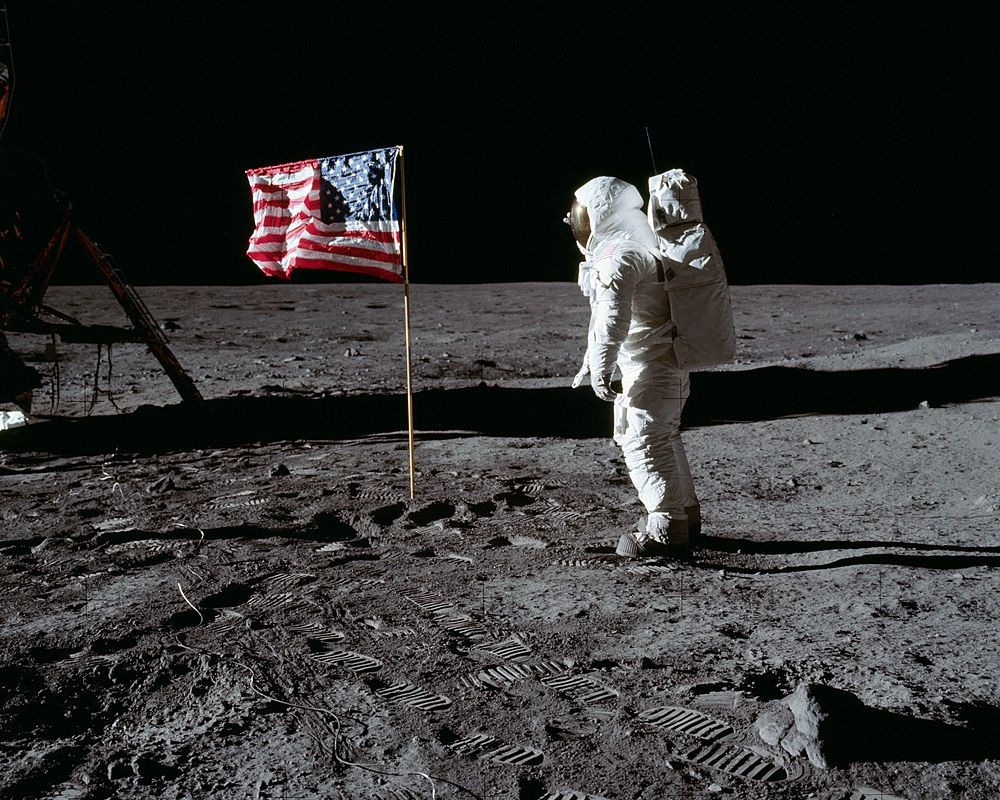

11 – 21 luglio 1969, l’astronauta Edwin E. Aldrin della missione Apollo 11 saluta la bandiera USA sulla Luna: è la versione a 50 stelle.

Cinquanta stelle e fine della storia? Non proprio. Gli Stati Uniti posseggono territori non ancora innalzati al rango di stato dell’unione tra cui Porto Rico, Isole Vergini Americane, isole Samoa Americane e altre; se uno di questi territori diventerà stato la relativa stella andrà aggiunta. In ogni caso la bandiera ha una sua festa: nel 1916, con atto del presidente Woodrow Wilson, il 14 giugno di quell’anno fu dichiarato festa nazionale come Flag Day; la festa è stata poi istituzionalizzata ogni anno a partire dal 1949. L’inno nazionale invece non teme cambiamenti ma è anche vero che non è eseguito sempre allo stesso modo, lasciando volutamente che ognuno possa suonarlo e cantarlo in libertà alla propria maniera.

Bandiera e inno oggi

Forse tutto questo fervore verso la bandiera e l’inno da parte degli americani può apparirci strano. Su questo rimandiamo ad analisi sociologiche e geopolitiche più accurate e ci limitiamo a dire che non si può giudicare tutto con le proprie “lenti”, soprattutto quando questo tipo di sentimento verso la bandiera e l’inno è comune a tutta la popolazione. Va inoltre considerato che gli Stati Uniti d’America sono fondamentalmente una nazione di immigrati dalle più disparate parti del mondo e con diverse fedi religiose. Come osservato da alcuni, si tratta di una nazione multietnica ma non multiculturale;[28] la cultura che si impone è quella imperniata su bandiera, inno, guerra rivoluzionaria e dichiarazione d’indipendenza. Una religione laica per compattare la nazione, pena lo scollamento della comunità, con tutto il resto delle varie culture che al massimo può sopravvivere come folklore (come per esempio la festa di San Patrizio). Questo può spiegare perché il Pledge of Allegiance (giuramento di fedeltà[29]) è ancora recitato a scuola e perché non c’è evento sportivo che non sia proceduto dall’esecuzione dell’inno nazionale americano.

12 – Jimi Hendrix suona l’inno nazionale a Woodstock lunedì 18 agosto del 1969.

Il gesto costò a Kaepernick il posto e la carriera in quanto nessuna squadra di NFL lo volle più ingaggiare, ma fu poi ripreso dal movimento Black Lives Matters a seguito dell’omicidio di George Floyd nel 2020, ed è poi andato oltre i confini USA diventando un simbolo della protesta contro il razzismo. A prescindere dall’opinione che si può avere, ciò che risalta è la veemente reazione che Kaepernick ha innescato. A proposito di football americano e inno, le esecuzioni prima del Super Bowl sono spesso memorabili e per molti statunitensi la performance di Whitney Houston per il Super Bowl del 1991 resta l’esecuzione più bella ed emozionante di sempre in assoluto. Possiamo pensarla come vogliamo, ma per ogni americano ciò che conta è che la Old Glory continui a sventolare su quella che considerano la terra dei liberi e la patria dei coraggiosi. ∎

Note

- [1]Come nacque lo raccontiamo qui.↩

- [2]La White Ensign, in sintesi bandiera inglese con Union Jack nel cantone, era invece esclusiva delle navi militari.↩

- [3]Il motto «no taxation without representation» deriva dalla frase «la tassazione senza rappresentanza è tirannia» dell’avvocato e attivista politico americano James Otis (1725 — 1783).↩

- [4]Tra cui il passaggio in cui Jefferson accusava il re Giorgio III di aver violato la libertà e la vita di «a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither.»↩

- [5]Sia la Red Ensign sia la Blu Ensign sventolano ancora su diverse isole dei Caraibi.↩

- [6]

“U.S. Flag Facts“, U.S. Embassy and Consulates in the United Kingdom. Web.↩

- [7]Alcune fonti però riportano come luogo di nascita Philadelphia.↩

- [8]Nonostante la famiglia Ross fosse ben nota prevalse il divieto assoluto di sposare uomini di altro orientamento religioso.↩

- [9]Tra cui il fatto che non vi è alcuna traccia da nessuna parte a differenza dell’incarico per le bandiere della marina della Pennsylania, che la data del giugno 1776 non quadra con l’atto del 1777 e che il tutto si basa sui racconti familiari tramandati.↩

- [10]

“Betsy Ross House” in Historic Philadelphia. Web.↩

- [11]La battaglia di Cowpens fu combattuta il 17 gennaio 1781 nelle vicinanze di Cowpens in Carolina del Sud e vide la vittoria dell’esercito continentale e delle milizie americane contro le truppe britanniche e i “lealisti”.↩

- [12]Nella State House del Maryland tra l’altro è possibile ammirare bandiere americane con le stelle a otto punte.↩

- [13]Resta il fatto che la presenza di questa bandiera ai tempi dell’indipendenza resta possibile ma non certa.↩

- [14]L’attraversamento del Delaware: durante la campagna di New York e New Jersey, Goerge Washington guidò una colonna dell’esercito continentale atraverso il fiume Delaware ghiacciato per condurre un attacco a sorpresa ai mercenari assiani di stanza a Trenton.↩

- [15]I coniugi Mastai di professione antiquari e collezionisti hanno raccolto diverse testimonianze di queste bandiere difformi dall’originale.↩

- [16]Sempre in tema di quadri Trumball ha dipinto la bandiera con le stelle disposte a quadrato nell’opera La morte del generale Mercer alla Battaglia di Princeton e nell’opera La resa di lord Cornwallis.↩

- [17]

“The East India Company’s ship Bridgewater successfully defending…” in Christie’s, 2012. Web.↩

- [18]Se vi state chiedendo come erano disposte le stelle, erano nell’ordine corretto anche se un po’ storte.↩

- [19]Era a bordo per una missione di scambio di prigionieri e a scambio avvenuto la nave fu trattenuta per evitare che rivelasse i piani di battaglia inglesi.↩

- [20]Gli inglesi attaccarono sia via terra sia via mare ma persero la battaglia. Allo scontro su terra partecipò la bandiera del 3° Maryland.↩

- [21]Probabilmente del 17 settembre 1814.↩

- [22]All’epoca in America era uso scrivere canzoni utilizzando melodie già composte da altri.↩

- [23]Fondata nel 1766.↩

- [24]Sempre quel John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti.↩

- [25]In modo analogo, nel 1952 anche l’inno tedesco fu “epurato” delle prime due strofe per evitare fraintendimenti con il passato nazionalsocialista della Germania.↩

- [26]L’ammissione dell’Alaska al rango di stato avvenne i 3 gennaio del 1959; il 4 luglio successivo venne ufficializzata la bandiera a 49 stelle; quindi il 21 agosto del 1959 fu ammesso lo stato delle Hawaii la cui stella sarebbe stata aggiunta alla bandiera (come consuetudine) solo il 4 luglio dell’anno successivo, il 1960.↩

- [27]cfr. “Flag laws in the United States” in Flags of the worlds. Web.↩

- [28]Il tema è stato trattato diverse volte dalla rivista Limes.↩

- [29]originariamente composto da Francis Bellamy nel 1892 e adottato formalmente dal Congresso nel 1942.↩

Bibliografia e fonti

- Cianci, Bruno La stoffa delle nazioni: storie di bandiere Bologna: Odoya, 2016. ISBN 978-8862883207

- Cianci, Bruno “Stoffa e Sangue. Il mito della bandiera” in Limes, “Il Potere del Mito”, 2/2020.

- Furst, Henry e Enrico Monaldini “Vermont” in Enciclopedia Italiana. Treccani, 1937. In Treccani. Web.

- “Kentucky” in Enciclopedia Treccani.Web.

- Mariani, Guido “Una patria da cantare” Il Manifesto, 15 giugno 2018.

Cooper, Grace Rogers “Thirteen-Star Flags: Keys to Identification” Smithsonian Studies in History and Technology. 1–62, 1973.

Van Gelder, Lawrence “INTERVIEW: A Collector of ‘Overlooked’ Art–the Flag” in New York Times, 19 febbraio 1978.

“The man who wrote the Pledge of Allegiance” in Smithsonian Magazine, novembre 2003. Web.

Jenkins, Sally “How the Flag Came to be Called Old Glory” in Smithsonian Magazine, ottobre 2013. Web.

Clague, Mark “Star-Spangled Mythbusting” in Chorus America, 5 giugno 2014. Web.

Cavanaugh, Ray “The Star-Spangled Banner: an American anthem with a very British beginning” The Guardian, 4 luglio 2016. Web.

Wolters, Claire “Flag Day’s long—and surprising—history explained” in National Geographic. Web.

Blakemore, Erin “America declared independence on July 2—so why is the 4th a holiday?” in National Geographic 2 luglio 2020. Web.

Blakemore, Erin “Betsy Ross likely didn’t sew the first U.S. flag” in National Geographic 1 luglio 2021. Web.

“The Star-Spangled Banner” in Smithsonian Institute. Web.

“United States of America” in Flags of the World. Web.

“Flag of the United States of America” in Encyclopædia Britannica. Web.

“Betsy Ross” in Encyclopædia Britannica. Web.

“Francis Hopkinson” in Encyclopædia Britannica. Web.

“Great Seal of the United States” in Encyclopædia Britannica. Web.

“Thomas Jefferson and John Adams die” in History.com, 16 novembre 2019. A&E Television Networks. Web.

“American Flag History & Evolution” in National Fag Foundation. Web.

- “Cinque miti sulla bandiera americana” in Il Post, 14 giugno 2011. Web.

“Betsy Ross and the American flag” in USHistory.org, Philadelphia: Independence Hall Association. Web.

“Facts about the United States Flag” in Smithsonian Institute. Web.

- “Un percorso a 10 tappe per la bandiera americana” in Liberty Bell, 4 aprile 2018. Liberty Bell edizioni. Web.

“Francis Hopkinson” in USFlag.org. Chamber of Commerce. Web.

“Betsy Ross” in USFlag.org. Chamber of Commerce. Web.

“Betsy Ross’s Flag: What Did it Look Like and Why Is it Important?” in Allegiance. Web.

The Maryland State House. Web.

“Star Spangled Banner Flag House” in National Park Service. U.S. Departement of Interior. Web.

Immagini

- copertina: foto di Samuel Branch / Unsplash,

- Sewing the american flag, illustrazione del Tacoma Times del 14 giugno 1904. Seppure non specificato, è sottinteso che la sarta sia “Betsy” Ross. [PD] Commons.

- The birth of our nation’s flag, stampa cromolitografica del 1893 dal dipinto omonimo di Charles H. Weisgerber (1892) [PD] Library of Congress.

- The Spirit of 1776, Archibald Willard (1875 circa) [PD] Commons.

- https://it.wikipedia.org/wiki/File:Washington_Crossing_the_Delaware_by_Emanuel_Leutze,_MMA-NYC,_1851.jpg

- The East India Company’s ship Bridgewater successfully defending her cargo from an attack by the American privateer Hampden on her way from St. Helena to England on 8th March 1779, dipinto di Francis Holman, 1779 [PD] Commons.

- ibidem, dettaglio.

- US Navy, 1993 c.a [PD] Commons.

- 1850 c.a, pubblicato in in The Literary History of Philadelphia di Ellis Paxson Oberholtzer (Philadelphia: George W. Jacobs & Co., 1906) [PD] Commons.

- 1873, foto di George Henry Preble: la bandiera di Fort McHenry del 1814 esposta al cantiere navale militare di Boston; da Frank A. O’Connell; Wilbur F. Coyle. National Star-Spangled Banner Centennial, Baltimore, Maryland, September 6 to 13, 1914. Baltimore: National Star-Spangled Banner Centennial Commission, 1914. p. 66. [PD]

- Independence Day Celebration in Centre Square, Philadelphia dipinto di John Lewis Krimmel (1819) [PD] Commons.

- Raising the Flag on Iwo Jima fotografia di Joe Rosenthal, 22 febbraio 1945. [PD] Commons.

- Luna, 21 luglio 1969, NASA [PD] National Archives

- Woodstock (USA), 18 agosto 1969. Fotogramma da registrazione video, autore sconosciuto.